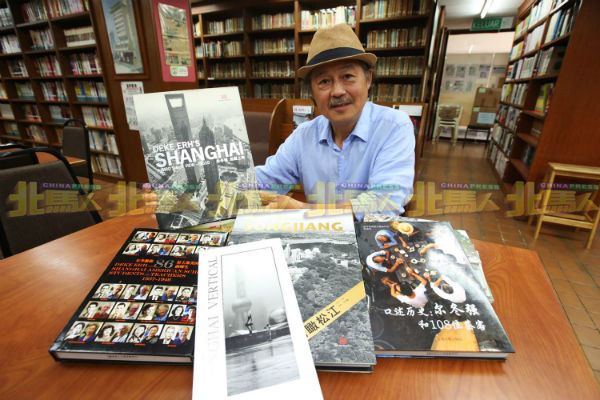

(檳城14日訊)在檳城驚見老上海,曆史影像學家、旅行家、職業攝影師爾冬強直呼“太感動了”!

鳥瞰喬治市的一片紅屋瓦,爾冬強宛如看到了80年代還未城市改造運動的上海。

“當時的上海城市也是一片紅屋瓦,想不到我會在檳城看到80年代的上海。”

他接受《中國報》專訪時,如是分享。

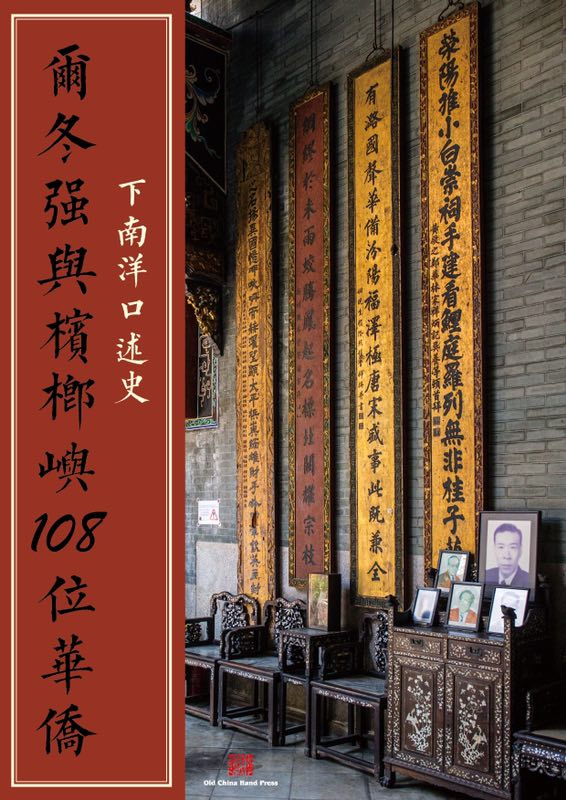

爾冬強這次是在檳城進行數月的口述曆史工作,之後著作成《爾冬強與檳榔嶼108位華裔》。

他是在新春期間到檳城開始采集資料,至今已在檳城待了2個月,這段期間他發現在檳州,華人的文化竟然奇跡般相對的比中國更完整的保留下來。

“中國變遷,許多傳統文化也流失,但是我卻在檳城看到許多文化都被保留了下來,比如一些行業在中國已經少見,其中是神料店。”

他說,檳城對中華文化的保留對全球華人而言,是一種精神上的原鄉,就是對傳統文化完整保存下來的另一種家鄉。

“檳城不大,但是文化很多元和豐富。檳城華社呈現出文化的多元性,如語言、文字、宗教、籍貫、美食。”

攝影/剪接:紀允賢

保留傳統否象征落後?他反問是不是全世界的衣食住行、娛樂、生活、吃飯都在廣場解決?是不是全世界都要這種模式生活?

“當然這也沒錯。但作為休閑、要提升生活質量的人,肯定不能僅僅這樣而已。如果小店都被消滅了,這個城市還有什麼味道和特點?如果我要逛廣場,我就不必飛來檳城,我可以去新加坡或其他城市。每個地方都有自己的特點。”

他坦言,檳州有數條名街也商業化,但慶幸還有保留了傳統的街。

保留普通人生活 比修複老屋重要

“修複活化老房子很重要,但保留普通人的生活更重要!”

爾冬強強調,生活的記憶是非常重要,比如要有當鋪、神料店、打鐵店等,這才反映了完整的社會現象。

“如果將老屋翻新了,裏面卻換人另一批人做商業運作,就隻有2種最大可能性,不是咖啡館就是旅館。

“這樣就變成很單一,這兩樣東西在全世界都不缺乏。”

他說,城市的一些記憶來自老行業,一些行業還是有生命力的。所以他最反對當壽命還在時,就讓它死走進棺材。

“這些人、這些行業就是活著的博物館,可是為何我們要讓它們進入死的博物館?”

他指出,檳城模式是全世界獨有,如傳統咖啡店業者與小販的配合,把咖啡店運作得好,這是很高的生存智慧。

大量東西正在消失 出版口述曆史系列

爾冬強出版了不少口述曆史的著作,以為他偏愛口述曆史,豈料那是他的無奈。

他說,出版口述曆史系列,是因為大量的東西正在消失。

“我曾經在出版《江南古鎮》時,因認為朱家角太商業化,而把她排除在外,但我多年後重回朱家角發現她變化得更多。所以我就在哪裏開了一間茶館,訪問了108名茶客,以口述曆史方式出版了《口述曆史:爾冬強和108位茶客》。”

他指出,他在檳城進行口述曆史的工作,其實也是在做傳承的工作,因為檳城一些行業也在消失中,比如壽板店、三輪車、書店。

他笑稱,他在檳城找不到像樣的書店,結果找資料只能去華堂圖書館,導致他有想要在檳城搞書店的念頭。

《爾冬強與檳榔嶼108位華裔》 今年出版

爾冬強透露,他的著作《爾冬強與檳榔嶼108位華裔》已經籌備到七七八八,預計今年內就會出版,並在檳城推介。

“我其實一邊采集,一邊整理,可能還需要250人左右,之後再篩選出108人,受訪者的年齡層平均60歲。”

問他下一本著作,他想寫小說,甚至想把檳城當成小說的主人翁,因為當年中國人南來檳城的生活太豐富,太多故事可以寫。

“還有,檳城各族的融合,在而今紛亂的世界,很值得推廣和珍貴。”

出版作品數十部

|

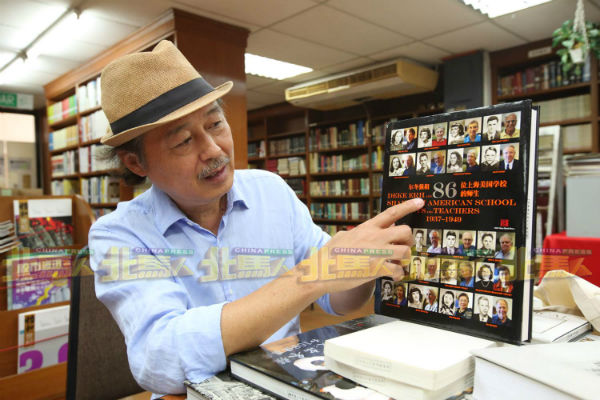

爾冬強,曆史影像學家、旅行家、職業攝影家。從事專業攝影40年,曾任記者和編輯,以捕捉和記錄文化變遷而見長,是中國最早具有獨立精神的自由攝影家,也是最早在中國提出視覺文獻概念的人,足跡遍布中國各省和世界各地,為這個多變的時代拍攝了大量的視覺文獻,並獨立出版大型畫冊《最後一瞥》、《上海法租界》、《上海ART DECO》、《東方巴黎建築尋夢》《爾冬強和86位美國學校師生》、《鳥瞰上海》以及《中國民間藝術系列》、《上海史系列》、《近代通商口岸系列》、《口述曆史系列》等作品數十部。長期以來致力於上海史、中國近代口岸城市史、陸上絲綢之路和海上絲綢之路的攝影考察和學術研究,在專題攝影和建築攝影的領域成就突出,曾獲美國建築師協會等專業機構頒發的獎項,爾冬強的攝影成就曾被美國《時代周刊》等西方主流媒體多次報導,被西方媒體稱之為學者型的攝影家。 從2000年開始爾冬強多次自駕越野車橫穿歐亞,深入絲綢之路沿線國家采訪,2013 年開始用無動力帆船揚帆海上絲路,走遍第一島鏈和南中國海的整個南洋地區,積累了大量一帶一路的珍貴文獻。是中國唯一完成陸地和海上絲綢之路田野考察的人。 多年來爾冬強還對上海的文化藝術貢獻了一系列開拓性的創意,他創辦的中國通出版社、漢源書店、漢源彙、爾冬強私人博物館、爾冬強藝術中心、爾冬強絲綢之路視覺文獻中心等,受到了社會的高度讚揚。 2016年當選“光榮與力量——2016感動上海年度十大人物”。 2018年受聘為中國敦煌石窟保護基金會理事。 |

|