【呷好料】客家面配酿料 吃过“返寻味”

(槟城8日讯)一碗简单的客家面,配上自家特制的酿料,吃过“返寻味”!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

说起亚依淡,大家的首要印象想必就是极乐寺、升旗山、叻沙、亚依淡巴刹等,但对于老饕客来说,亚依淡还有一档不能错过的古早味客家面。

这档坐落在极乐寺山脚下茗津园咖啡店内的客家面,已经营了超过半世纪,目前由小贩罗祥竞(58岁)、妻子江来音(50岁)及妹妹罗丽薇(49岁) 3人合力经营。

罗祥竞每天用面粉和鸡蛋搓成面条,再烹煮肉碎,江来音则负责酿客家酿料,所有食材都是亲手酿制而成。

手打的客家面经过抛煮后,淋上油润甘香的肉碎酱汁,撒下少许青葱配点辣椒酱,就是这么简单的一碗干捞面,却让人吃出好滋味。

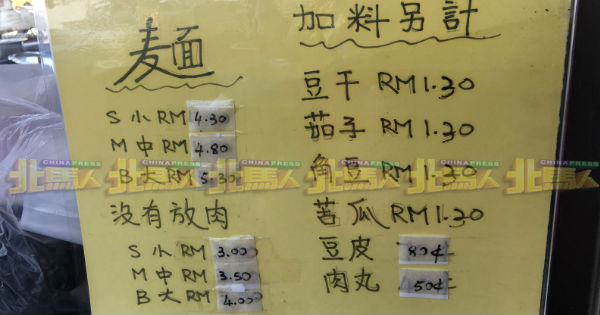

若再配上自家特制的客家酿料,包括羊角豆、苦瓜、茄子、豆皮、豆干及猪肉丸,堪称完美。

江来音接受《中国报》访问时说,已故的家公来自中国广东省梅州市大埔县,是客家人。

她说,当年家公先在车水路摆摊卖客家面,后来迁至亚依淡后,就在这咖啡店的原地摆卖。那个年代亚依淡还没发展,家公是在一个榕树下设简陋摊位。

她说,家公1977年离逝后,家婆接手经营,当是已有28年历史。直到2002年家婆也病逝,客家面档由丈夫的哥哥继续经营。

“大伯接手经营约3年后,于2005年不幸发生车祸去世,丈夫就开始接手经营至今。”

她指出,丈夫本经营手提袋生意,家公在世时也没教丈夫如何烹煮客家面。家公去世时,丈夫只有15岁。

她说,丈夫决定接手客家面生意后,凭着年少时看过其父亲和哥哥如何做客家面的记忆,慢慢摸索,终熬出春天。

“丈夫接手生意初期,每天都吃自己的手打面条,看面条软硬是否适中,且听顾客的意见回馈,再不停改进。”

她说,当年10个顾客中,有9个吃了都赞好吃,丈夫自此定下当时研究出来的煮法,后期生意也越来越好。

(拍摄:陈紫凌)

客家酿料天天酿制 新鲜又好吃

“我每天下午先准备酿料的食材和肉馅,隔天清晨开档前才现炸,保证新鲜。”

江来音说,当年家公卖的客家面,是搭配牛肉丸,大伯接手时换了手工猪肉丸。后期的顾客较少吃牛肉,轮到丈夫经营时,他们就换成客家酿料。

她说,她每天下午3时许回到家,就开始准备酿料,整个过程约7、8小时,做到晚上11时许才能休息。

“除了猪肉丸是跟友人拿货(也是手工),我每天都必须准备5样酿料,即苦瓜、茄子、羊角豆、豆皮和豆干。”

她说,丈夫就负责搓面粉做面条,而面条没放入防腐剂,同样保证新鲜,从不留到隔日。

“所以每逢周末或公假,咖啡店顾客多,我们准备到凌晨2时许才能就寝。”

江氏说,来光顾的都是回头客,有些会从浮罗山背特地下来吃,有些顾客则每周光顾3、4次。

邓家胜(53岁,室内装修)说,他是客家人,这摊档的客家面他光顾了10多年,以前每周来吃2次,后期吃到腻,改为每周一次。

“槟城的小贩中心或咖啡店较少人卖客家面,我没吃过其他小贩摊档的。这摊档的特制的酿料很好吃,自家制的面条也很特别。我爱上这家客家面后,也常介绍朋友来吃,吉隆坡友人品尝后也赞好。”

陈太太(60岁,家庭主妇)说,这摊档的客家面,她吃了20年。当年是刚好经过该间咖啡店,就点来试试看,结果一吃就爱上了,每隔两三个星期,必特定从青草巷住家来到亚依淡解瘾。

“当年我开始吃这客家面时,他们是用沙煲来熬汤,味道更好。我喜欢这客家面的古早味,自制酿料也很好吃,尤其是订做的肉丸,每逢农历新年必订购回家做火锅配料。”

| 亚依淡豆蔻街客家面 | |

| 地址 | 亚依淡巴刹路及豆蔻街(Jalan Balik Pulau)交界的茗津园咖啡店内 |

| 营业时间 | 早上8时15分至下午2时,或卖完为止(每周二休息) |

报导/摄影:陈紫凌