(大山腳14日訊)威中縣唯一的微型華小——高巴三萬華文小學,今年迎來101歲,它的願望是盼有更多家長把孩子送來就讀!

這所威中縣內總校地最大,卻也是學生最少的華小,於1921年由先賢憑著信念與合作精神下創辦,當時學生僅30人,爾後的一世紀漫長歲月,學生人數攀升,一度達到逾600人至近700人高峰(1977年),但之後隨著時代變遷“回落”。

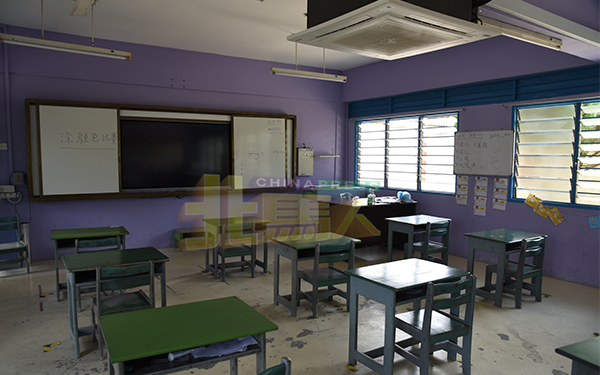

高巴三萬鎮上的居民,後期不斷外遷至大山腳和魯乃,這使得該校的學生來源減少,2019年6月從B型華小轉為微型華小。該校今年有65名學生就讀,全校開6班上課。

盡管如此,經過董家教等三機構一番努力提升設備、學生福利及重開幼兒園後,開拓新生來源始終有好的開始。

該校家教協會主席兼董事會總務王進財日前接受《中國報》訪問時說,截至目前,該校已接獲至少19名新生,報讀明年(2023年及2024年新學期)的一年級。

“19人的新生班,算是很大規模了,我們希望還有更多家長把孩子送來就讀,最終可以突破20名新生;在這之前,我們的新生人數每年都是介於10人左右。”

不過,他說,雖然新生人數增,但扣除六年級畢業生16人,全校學生僅增加3人,因此還需要繼續努力吸引學生就讀。

“我相信,我們是威省內總校地最大的學校了,9英畝的校地,目前隻用了約2英畝。”

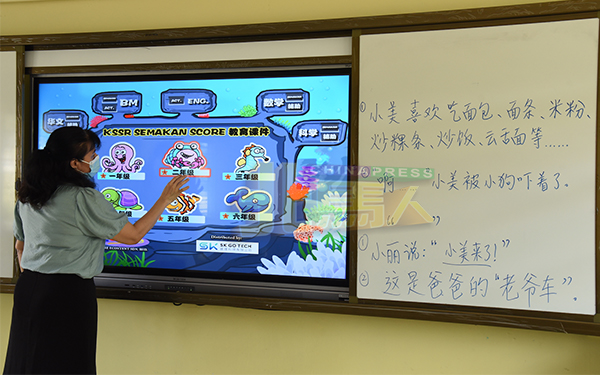

他補充,去年適逢百年校慶,全校6間課室裝設智能一體機、冷氣設備,綠意盎然的校園,提供舒適的求學環境,學生們都享有各式各樣的津貼福利。

重開幼兒園 拓新生來源

該校2年前重開幼兒園,一路走來不易,但總算看見曙光。

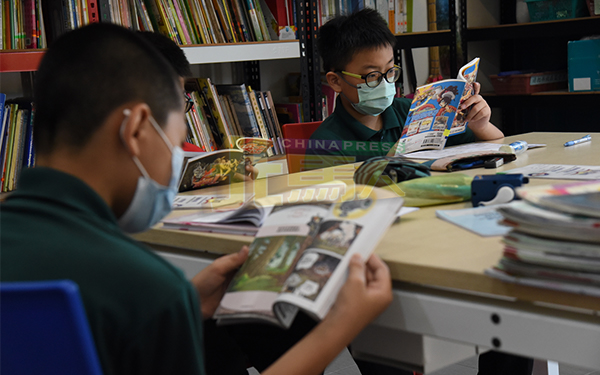

王進財說,幼兒園學生人數從一開始的11人,增至目前近20人,學生分兩班(5歲和6歲)上課,由3名教師執教;能容納40名學生的幼兒園,課室也和學校一樣裝設了智能教學一體機,圖書館也設有冷氣設備。

“讓我們感到欣慰的是,幼兒園學生人數增加後,已可支撐幼兒園的開銷,希望能成為穩定的新生來源管道。”

他說,從所接獲新生來源得知,多數是來自高巴烏魯一帶的新住宅區,靠近學校的住宅區則多是友族居住,因此附近的友族家長也喜歡把孩子送來學校。

校長鍾美玲說,該校65名學生之中,華裔有42人,巫裔15人、印裔5人及卡達山3人,全校包括她在內共有12名教師,全是女教師。

名副其實 蔬果校園

走一趟學校,你會發現該校是一所名副其實的“蔬果校園”,校園內處處可見攀爬在大樹上的百香果樹,果實累累;肥美木瓜、香蕉、木薯、黃梨、火龍果、紅毛榴梿,令人垂涎三尺。

校園自然環境絕佳,讓架子上的青葡萄,也結了一大串。

除了水果,校園內栽種的蔬菜也不少,計有長豆、四角豆、香茅、蘆薈、樹仔菜等,前陣子也栽種了菜心菜園,芋頭則在不久前采收。

以上一切都是校工細心栽種、美化;學生也有“貢獻”部分植物的種植。

王進財說,學生在科學實驗項目中學習種植,所栽種的花草樹木花盆,都會寫上自己的名字,待稍大時就由校工移植到校園內的土地裏。

“學生從中體驗到豐收的滿足感,前陣子學生栽種長豆,經采收後,老師就在校園煎長豆蛋給學生吃。”

人少環境 學生發展不受限

王進財自1998年開始擔任該校家協主席,期間二度卸任,2017年再接任至今;他以16年經驗告訴記者,來到該校就讀,學生成長並不會因校園人數少的環境而受影響。

他說,無論大型或小型學校,師資方面都是同等水準,老師非常盡責,學校設備也不缺,環境優美,人情味濃,因學生隻有60多人,師生易培養感情。

“學生在這裏求學時,需要親自動手、上台表現的機會較多,一些家長也改變思維,認為孩子就讀本校可獲老師更多的關注。”

他說,家長載送學生也少了大型學校交通阻塞的煩惱,該校學生福利也最多,即一至三年級的學生都獲免費提供課外作業簿、家長獲載送津貼;四至六年級學生,則可獲得王德欽教育基金讚助活動經費。

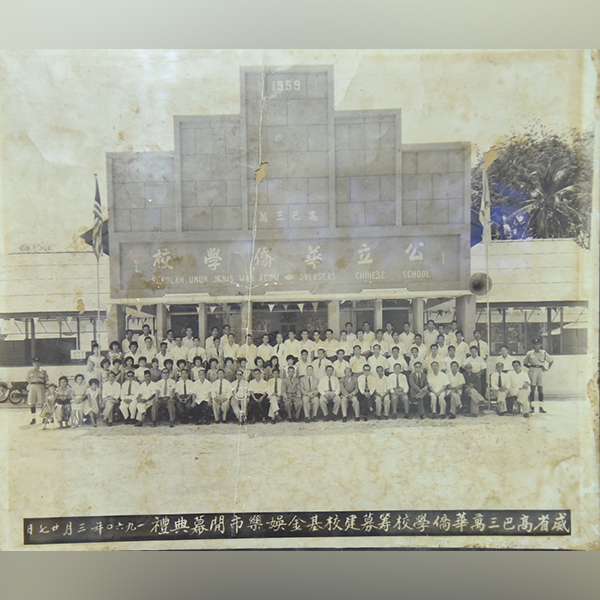

應教部要求易名

該校原名是公立華僑學校(Sekolah Umum Jenis Wah Keow)和海外華小(Overseas Chinese School);然而,由於原名已不符當年地方發展狀況,故1962年應教育部要求,以地名易名為高巴三萬華小。

王進財說,該校是高巴三萬唯一的華小,多年來,隻要能為學校付出,他都義不容辭,董家協和校友會等三機構,也都致力於吸引鎮上和鄰近居民把孩子送來就讀。

“要吸引學生到來,唯一途徑就是提升設備,跟上時代,讓學校在更長的歲月,繼續為國家栽培更多人才。”

他說,該校未來會專注學校的需求和計劃,設備提升方面已完成,目前進入維持階段,不但保持也要增加學生的人數。

校史簡介:

根據校史,前身為南華華小的海外華小於1921年成立,日本殖民時期學校被迫關閉,當英國恢複統治馬來亞,學校再次複辦,當時由黃清吉校長掌校。

學校於1958年獲得政府全津資助,1959年隻有5間教室,董事會在該年購買了價值10萬令吉的8英畝地段,興建禮堂、食堂、辦公室和12間教室。

該校學生人數從1960年的450人,增至1962年的520人。

1985年設立圖書館,1994年重建和翻新學校設備,直到2005年,該校除了擁有12間教室,也具備特別教室如保健、貸書、科學、生活技能、輔導、音樂、宗教室。

2006年,學校裝備了播報係統,校長室和教務處安裝了冷氣機、電子鍾。近幾年當地居民外遷,學生人數逐漸減少。

報導/攝影:羅健傑

↓↓相關新聞↓↓