(大山腳30日訊)保留原有面貌、人口未流失、沒有被外來商業活動取代、保留傳統手工業及老行業等優勢,使到武拉必新村在全檳14個新村中,成為唯一被國家遺產局選中,申請為聯合國教科文組織(UNESCO)世界文化遺產的新村。

全國目前共有7個新村,獲選申遺,包括霹靂、雪蘭莪、馬六甲和柔佛等地,而來自檳城的武拉必新村是其中一個。

華人新村擁有被發掘和保存的價值,在國際古跡遺址理事會(ICOMOS)大馬分會推動下,成立了“新村工作群”(NVWG),負責全馬各地新村的資料收集。

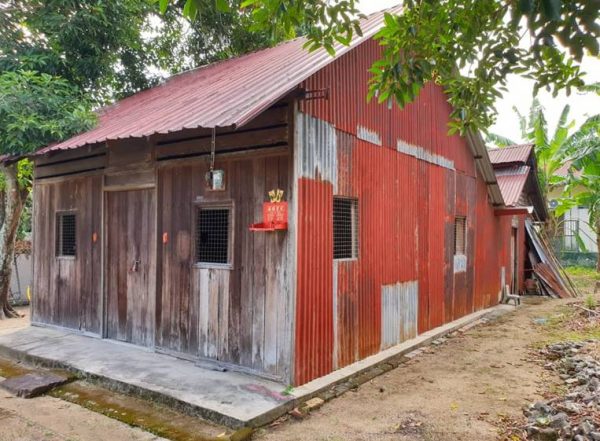

“新村工作群”特邀專家鄭宇能,接受《中國報》訪問時說,武拉必新村能夠從全檳14個新村中,脫穎而出,基於幾個考量,其中之一是,雖然經過歲月洗禮,但該新村原有面貌至今仍保存完好。

“根據調查發現,該新村約500戶人家中,約有90%的屋子還有人居住,而且每戶家庭至少住著四五名成員,包括年輕人,顯示是一個沒有老年化,仍充滿活力的新村。”

“此外,一些新村演變至今,已比較趨向商業化,甚至有許多外地人來到村內做生意,在這方面,武拉必新村卻沒有被外來商業活動取代,這也是難能可貴的一點。”

他補充,武拉必新村至今仍保留傳統手藝及老行業,傳統手藝包括製作大士爺金身、鳥籠、藤椅;老行業則有製作豆枝、豆蔻及咖啡製作廠。

他說,檳州的14個新村全部都在威省,單在大山腳就有5個新村,包括武拉必、馬章武莫、雙溪裏武、峇冬丁宜和柔府新村。

“在展開新村考察工作以來,我走遍了14個新村,經過與其它新村比較後,最終推薦武拉必新村,作為檳州的代表。”

“其實我們在行動管製令期間,已通過線上進行相關交流及分享會,在解放後,去年才開始展開實體考察。”

新村申遺 仍處考察階段

鄭宇能說,新村申請世界文化遺產,是一條漫長的道路,以武拉必新村為例,目前還隻處於初步的考察階段。

“我們已完成2份白皮書,但仍有更多資料有待收集,過後才能提呈提議書。”

至於什麼時候能夠完成申遺工作,他指還是一個未知數,包括該考察小組也有面對經費及技術上的問題。

“我們會有幾個專家進行評估,至於結果什麼時候出爐,目前還無法知道。”

另外,他也補充,該小組的工作是,收集各新村的普查資料,為日後做社區文物館做準備,以及提供高素質的資料給ICOMOS申遺。

他也說,全國目前共有7個新村,獲選申請成為聯合國教科文組織世界文化遺產,但基於考察工作還在進行中,因此推薦的新村,可能還會增加。

田野調查 收集村民資料

武拉必區州議員王麗麗說,其團隊與日新獨中師生,於2022年開始在武拉必新村,進行田野調查包括收集村民資料,整個新村約有500戶人家,目前已訪問50戶人家,即10%左右,接下來還會繼續展開相關工作。

“村民的反應非常正面,過程中給予良好配合,甚至向我們展示先輩流傳下來的文物。”

她說,此工作也獲得新村發展委員會的配合,並談到將來可以與大學生或大專生配合,進行更全面的田野調查,以各種形式記錄武拉必新村的故事。

她強調,要了解一個新村的文化遺產,幾代人的故事,通過田野調查收集資料,是最好的方式。

武拉必新村設於1951年 原名叫蓮徑或土蓮徑

王麗麗披露,武拉必新村設立於1951年,而真君大帝廟的石碑,記載著武拉必以前的名字,是叫蓮徑或土蓮徑。

“藉由真君大帝廟的石碑,我們知道了武拉必以前的名字,這些曆史故事,都必須好好記載下來。”

她補充,檳城遺產委員會於2022年前來該村考察時,也走訪了新村老房子、天主教聖母法蒂瑪堂、真君大帝廟、豆腐皮製作工廠等地區。

村民小販 期待入遺

武拉必新村獲選申遺,當地村民及小販期待入遺那一天的到來,並希望帶動新村經濟,讓村民過得更好。

該新村小販中心“三輪車”咖喱面第三代傳人陳女士說,他們從爺爺時代開始,就在新村內賣咖喱面,是土生土長的新村人,當然希望該村越做越好。

“新村現在已有越來越多外地顧客,我們希望進一步打響這裏的知名度。”

該新村小販中心賣粿條湯的第二代傳人林女士說,他們在新村內做生意已有約30年,也是土生土長的村民,希望能夠成功入遺,帶來更多人潮。

武拉必新村村長林啟賢希望,若成功入遺,可以帶動新村旅遊發展,讓更多外地遊客,進來這個新村走走。

“這裏有很多傳統美食,包括村民傳承兩三代的美食;此外,也有不少土產如豆枝、豆蔻絲及咖啡。一旦吸引更多遊客,將進一步增加小販的生意,也可以推銷本地土產。”

報導/攝影:陳明堅

↓↓相關新聞↓↓