(檳城、北海19日訊)“薪水追不上通膨!就算不外食,百物也在持續漲價。”

經濟部長拉菲茲昨日指,盡管國內通膨率下降,但是民間卻感覺不到,這種問題源自舊政策養成大馬人的“外食癮”,且每個月需要花費相當大部分的收入, 來滿足這種習慣。

針對此事,《中國報》抽樣訪問9名民眾,大部分都不認同拉菲茲的說法。

其中一名白領族說,物價高漲令她非常壓力,比如一碗面在以前才5令吉,現在7令吉,而薪水卻起得比通脹還要慢。

她說,以前可以存到錢,現在幾乎是月光族,馬幣貶值,讓她擔心以後退休金不足。

綜合受訪民眾看法,小至日常食材,大至住行,方方面面的價格都在持續上漲,甚至建議要學習理財知識來面對通脹,包括開拓副業、投資,這樣才不用擔心錢不夠用。

他們認為國人對於物價不斷上漲,頗感無能為力,隻是生活仍要過下去,人們也擔心以後的日子會更難過。

有民眾指出,時下年輕人喜歡在環境舒適的餐館或咖啡館用餐,自然高消費。

也有人說,如果大馬人都在家煮飯,餐館或熟食小販恐關門大吉。

民眾受訪時,透露本身每月在外用餐的費用,有者選較便宜價格的熟食,每月一日2餐的用餐費,是500令吉左右。

較常去餐館用餐的民眾,則是每月花費2000至3000令吉的用餐費。

不願具名的陳女士受訪時說,她不認同拉菲茲的說法。一般上人們外食,是因為忙於工作,沒空居家煮飯,在外堂食當然更為方便。

“我每天都是堂食,但若是家中多人,在家煮飯是會更劃算。”

她說,不僅是熟食方面,其他物品或食材同樣在持續上漲。即使是買菜回家自己烹煮,物價相比以前也是上漲了。

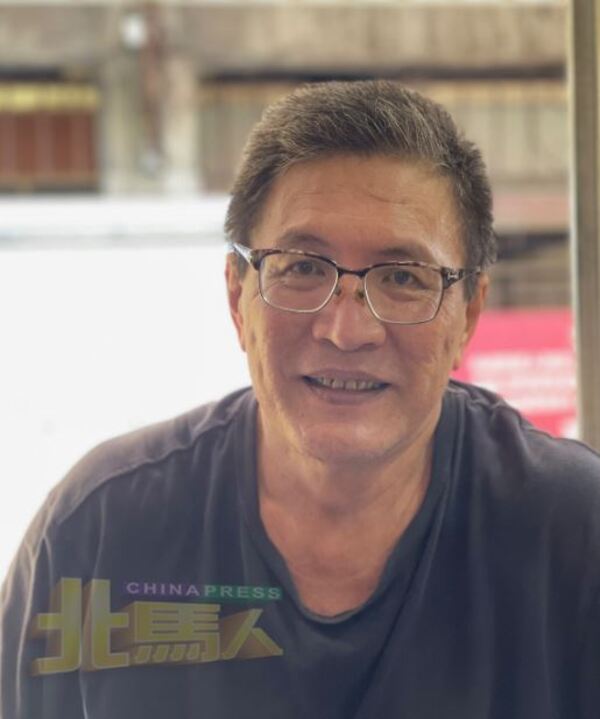

●葉孫燦(52歲,商人)

我不認同拉菲茲的說法,如果每個人都在家自己煮飯,餐館及熟食小販恐怕會倒閉,經濟無法流動。在家自行烹煮用餐,當然會比在外吃飯便宜,但也要看個人時間或其他因素是否允許。

我與妻兒一家五口,大多數時候都是在外用餐,很少在家煮,若沒在外用餐,也是打包回家享用。

我們5個人吃一餐介於60令吉至100令吉之間。全家人每月的用餐費用約2500令吉。

●陳忠民(59歲,飲料攤檔助手)

現在百物漲價,我沒“看到”通貨膨脹率下滑,所以我不認同拉菲茲的說法。

我本身不會烹飪煮飯,都是在外堂食解決三餐,每月的用餐費約1000令吉。

我自己一個人住,若在家煮飯更不方便,剩飯剩菜誰來解決?直接在外用餐更方便。

現在什麼東西都漲價,就算在家煮,也是要用到液化石油氣、買食材等,這些也是要錢的。

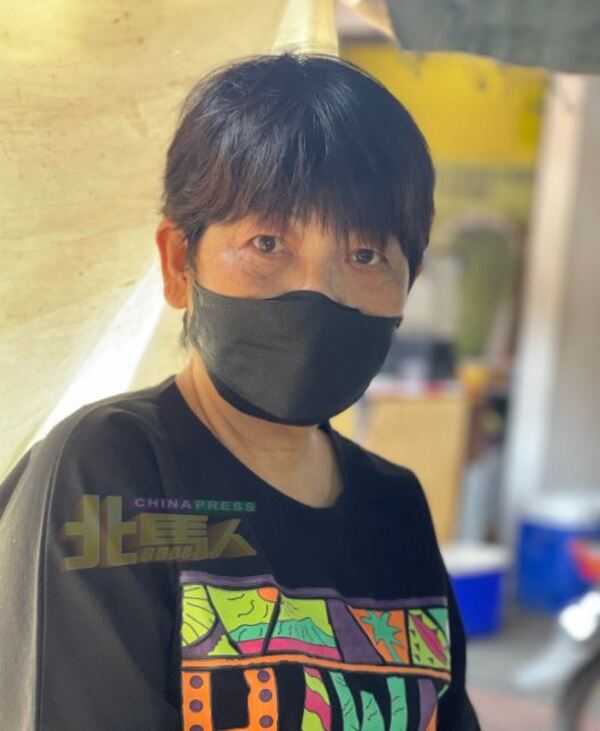

●林玉意(55歲,賣首飾小販)

當然不認同拉菲茲的說法,現在的物品哪裏有降價或下滑?在家煮飯,確實會比較省一些,但大多數人都需要上班,不可能全天都待在家,所以必須在外用餐。

我本身也要擺攤做生意,所以早餐午餐都是在外解決,至於晚餐則是在家自己煮,與家人一起吃。

我每周平均4、5天會在家煮晚餐,大多數周末就與家人一起在外用餐。

●郭玉欣(30歲,白領)

現在即使出門用餐,我都會先看價錢選擇便宜的食物,或在家自己煮。物價不斷上漲,並沒有緩和的跡像,就連米粉和白米這類糧食也漲價了,希望政府有新政策應對。

●範光耀(31歲,理賠執行人員)

我現在會減少在外用餐,盡可能在家自己煮,即使在外用餐,也選擇便宜的食物。

我覺得國人對於物價不斷上漲,無能為力,但生活還是一樣要過,而且社會貧富差距越來越大,擔心以後的日子會更難過。

●黃宗澤(26歲,教育行業)

小至日常食材,大至住行,方方面面的價格都在走高,因此平時要學習理財知識來面對通脹,比如開拓副業、投資,這樣就不用擔心錢不夠用。時下年輕人喜歡在環境舒適的地方用餐,消費自然會有增無減,而且習慣社交媒體的宣傳和影響,因此對金錢花費沒有概念。

我覺得物價上漲是因為國內外不可控的因素造成,未來或許會漲得更快,必須做好心理準備,希望政府采取相應的措施,紓解民困。

●拿督楊忠榮(72歲,源成集團董事主席)

我本身是以在外堂食居多,許多人都是上班族,堂食是方便之舉。我認為外食相比自己煮飯會更貴,我一個月供堂食的預算約2000至3000令吉,每次都在預算之中,因此對熟食價格的高漲並不敏感。

●秦穎

我認為“大馬人外食,感受不到通貨膨脹率下降”的說法是有可能的,因為我比較常在外用餐或點外賣,通常一天外食就至少要花費30令吉,確實能夠感受到食物價格,持續上漲。

報導:陳紫淩、黃意婷、陳海恩