據2012年至2016年大馬癌症登記報告數據顯示,腸癌是大馬男性癌症的頭號癌症(占14.8%),而女性癌症則僅次於乳癌排在第二位(占11.1%)。據該報告統計,大部分大腸癌症患者都在第三期或第四期才發現自己患癌。目前,40歲以後大腸癌發病率迅速上升,但卻有年輕化的現象。

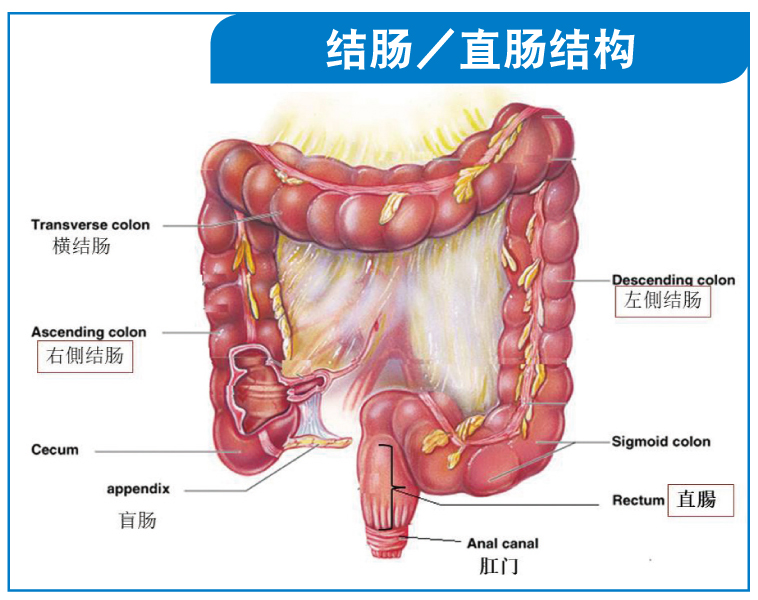

人體大腸結構的分布為左側結腸(29%)、右側結腸(37%)和直腸(34%)。雖然結腸與直腸都是大腸的一部分,但治療方式不一樣。

檳安醫院腫瘤專科客卿顧問洪紓凡醫生分享,為何醫學界上普遍認為早期診斷與治療的痊愈率比較高。

他透露,曾有一位80歲的女士發現糞便中帶有鮮紅色血液,但卻沒有任何疼痛或腹瀉的問題,胃口還很好,但在孩子堅持下,便到醫院詳細檢查。

“我們為她做了大腸內窺鏡檢查發現了一個腫瘤,細胞病理報告證實是第二期癌症。經過電腦斷層掃描後,得知癌細胞沒有擴散跡象,幾天後便進行切除手術。因第二期算是早期,該患者隻需要進行手術切除,不需要化療。盡管患者已經80高齡,但由於發現得早,痊愈率相當高。”

洪紓凡醫生指出,個案二的68歲男士已連續2個星期感到腹部疼痛,5天肚子發脹、無法排便,極可能是大腸遭受阻塞。

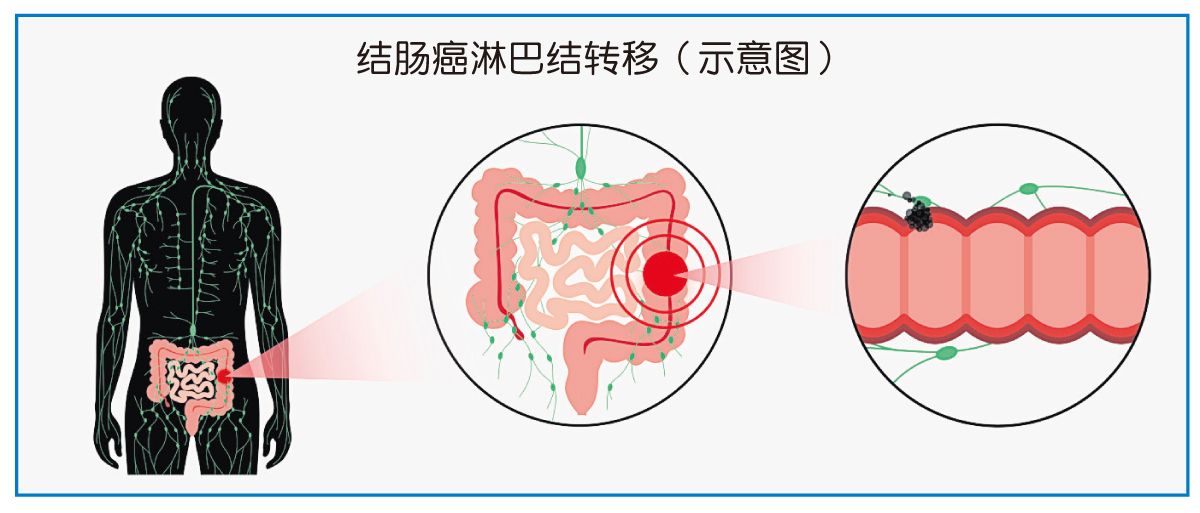

“患者臉色蒼白,偶爾感覺有點累和血紅蛋白偏低。我們進行了大腸內窺鏡檢查和電腦斷層掃描後證實是癌症導致大腸阻塞。隨即進行了緊急手術。在細胞病理報告出爐後,發現是第三期結腸癌,患者需要進行8次化療。盡管患者進行了切除手術和化療,但還是有一定複發的幾率。”

民眾需要了解結腸與直腸癌的症狀,以進行自我篩查,若是發現以下幾個症狀,請盡快向醫生谘詢。

1.糞便有血:呈鮮紅色或暗黑色。往往是少量且間歇性,和糞便均勻混合。

2.排便習慣改變:排便頻率改變,大便形狀變得又細又小,時有透明粘液,排便時感到肛門疼痛。

3.貧血:臉色蒼白、沒有力氣、長期慢性失血。

4.腹部腫塊、多天無法排便:大腸阻塞。

5.體重減輕,虛弱發燒或腹水:極可能代表晚期症狀。

洪紓凡醫生認為,便血常會被認為是痔瘡引起的正常現象,繼而延誤了大腸癌的診斷。因此,他勸請年齡超過50歲且出現便血症狀的民眾,請務必進行大腸內窺鏡檢查,找出原因並根治。

■如何檢測腸癌?

醫生一般上會使用手指檢查或使用直腸鏡窺器進行檢查,但因深度距離有限,因此並未能準確確診結腸與直腸癌。

“若要準確地檢查大腸癌,醫生會使用大腸內窺器檢查。患者需喝下清腸藥水,把糞便徹底排出,才能做出準確的內窺鏡檢查結果。”

他透露,此檢查可看直腸和大腸的實際情況如痔瘡、肛裂、腸息肉、炎症性腸病等。若在檢查過程中看到腫瘤,也可立即采取活檢,抽取細胞化驗,並在病理學家透過顯微鏡下審查細胞組織,斷定是否為癌症。

“當醫生診斷出癌症後,需要進行電腦斷層掃描來斷定癌症有無擴散到其他器官或侵入周圍組織,同時確定癌症分期。因PET-CTScan準確性較高,醫生較會推薦此檢查,但它的費用卻高出兩三倍。”

■治療方式

結腸與直腸癌的治療方式雖不一樣,但唯一根治的療法是進行外科手術切除。

“癌症腫瘤切除後,第三期和一些第二期的病人需要進行化療,以便毀滅任何殘留於身體的癌細胞,降低複發率。化療前,患者都需要抽血和驗血,以確保白血球和血小板正常。”

他補充,化療會帶來一些副作用如惡心與嘔吐、疲倦等狀況。若是口服化療,可能會導致手足綜合症,手掌、腳掌變黑、皮膚幹燥、出現裂痕。因此,他建議患者擦潤膚乳避免副作用。

“一些晚期癌症患者會因癌細胞擴散至身體其他器官,繼而難以透過手術徹底清除癌細胞,這時便需考慮接受標靶治療。標靶治療透過幹擾細胞快速生長的‘靶點’,盡可能在不影響正常細胞的情況下,縮小腫瘤,減慢癌細胞的生長及擴散速度,以爭取長期維持、緩解症狀及延長生命。”

此外,盛行的免疫治療法通過刺激免疫係統來摧毀腫瘤,但該治療隻對dMMR/MSI-H的大腸癌患者有效。洪紓凡醫生指出,並非所有第四期癌症都

是末期。

“曾有一名患者的大腸癌擴散至肝髒,但卻因為隻有三顆腫瘤,在進行化療後反應良好,腫瘤縮小並進行肝髒切除手術。在隨後的兩年,健康情況良好。不幸的,在第三年的時候,大腸癌複發在下腹部,在經過治療及切除手術,患者已經斷根。可見,盡管是第四期癌症,還是有痊愈的希望。”

■患上結腸直腸癌 與飲食離不開關係?

洪紓凡醫生指出,導致癌症的原因眾多,飲食是其中一項。

“飲食與癌症間的關係在於食物之中的致癌物。人們應避免加工食品(臘腸、肉幹、熱狗等)、高溫煮食(烤、炸)、食品添加劑(防腐劑、色素、味素等)、農藥與導致發炎的食物(高糖、高鹽),同時多吃健康食物如穀類、各色蔬菜和水果,堅持規律運動也少不了。”

他認為,要預防癌症首先一定要保持健康的飲食和生活習慣,拒絕肥胖和多運動。

“額外攝取營養並不能彌補不健康的飲食和懶散生活方式,需要自律和自我鼓勵以堅持改變。早期檢測也是非常重要的一環。切記,提早發現,治愈的幾率越高。”

常見的大腸癌篩查方法包括大便隱血測試(FOB)和大腸鏡檢查。

“大便隱血測試以工具采集少量大便樣本作化驗,使用化學試劑來檢測大便隱血。若大便有血液,醫生將轉介患者進行大腸鏡。而大腸鏡能清楚檢查整條大腸,發現瘜肉時更可即時切除,但可能會有出血和穿腸風險。故檢查前可與醫生商討,以作最合適的方案選擇。”

他補充,雖然許多人每年進行體檢,獲知自身的癌症指數,但這項癌症指數無法準確地預知患癌風險。因此,他建議45歲以上的民眾,進行大腸內窺鏡,以防症狀明顯了才就醫,導致不可逆的結果。

*資料來源:洪紓凡醫生檳安醫腫瘤專科客卿顧問。